El rey de la milonga

19 de julio de 2023

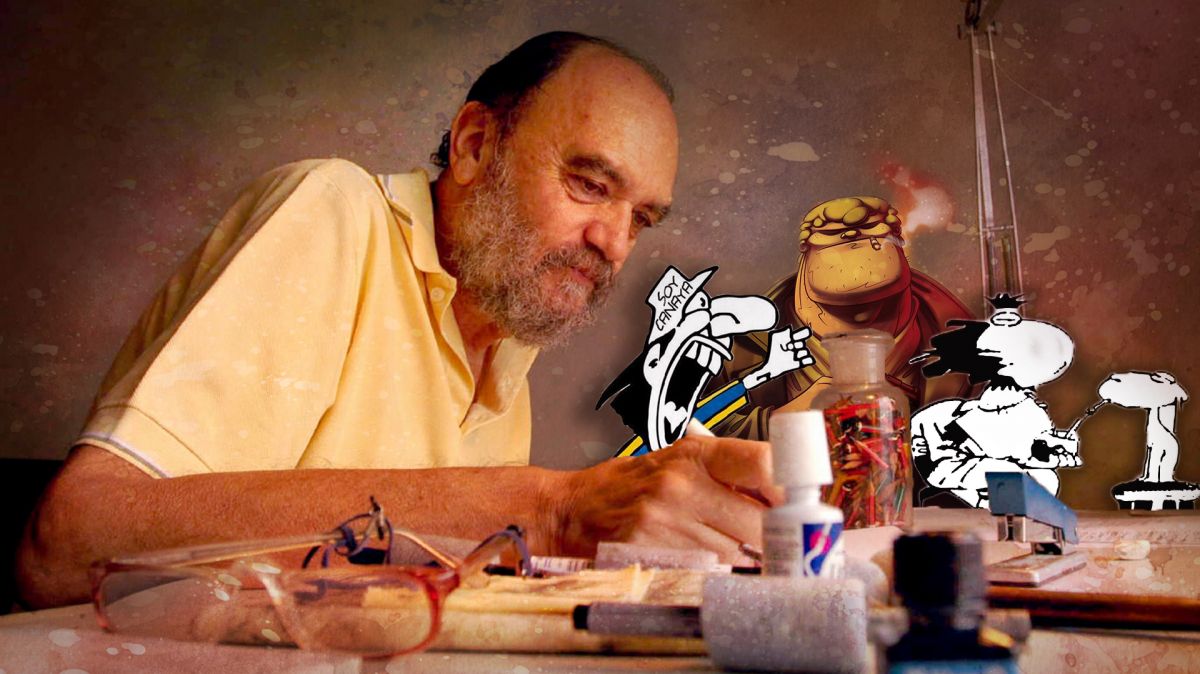

No tenía ni una sola duda. Era él. El Negro Fontanarrosa me miraba con sus ojos mitad tristeza y mitad misterio, con su barba irrompible, con su frente siempre alta, con su rostro de ídolo involuntario. Era él, el Negro Fontanarrosa, que, contra sus mansedumbres de todas las veces, en un momento subía y bajaba frenéticamente, y en otro momento se hamacaba hacia la izquierda y hacia la derecha como si fuera a abarcar el ancho de este mundo. En ese movimiento imparable y asombroso, lo que no hacía el Negro Fontanarrosa era pestañear. Ni tampoco traer de regreso alguna memoria luminosa del fútbol. Ni tampoco estirar o achicar su sonrisa de tipo noble. Ni tampoco hablar.

De golpe, el Negro Fontanarrosa se quedó quieto. Y detrás de él emergió un pibe, veinte años, veintiuno si hubiera voluntad de exagerar, el flequillo cortado según alguna moda, las manos todavía indemnes de las exigencias de existir. Y la cara: la cara hecha una felicidad. Leía “El rey de la milonga”, el último de los libros de cuentos del Negro Fontanarrosa, y lo leía con tanta fe, con tanta fuerza y con tanta risa que no podía leer quieto como se leen casi todos los libros desde que uno ingresa en la escuela primaria o desde que uno ingresa en la lectura. Leía descajetado y desbordado, mientras los efectos de esa lectura lo hacían mover, sin que se diera cuenta y sin que le importara nada que no fuera la lectura, los brazos para arriba, los brazos para abajo y los brazos para todos los costados. El, el pibe, era la explicación de que el Negro Fontanarrosa se desplazara, sin sudores, hacia el norte y hacia el este, y también hacia el oeste y hacia el sur del universo. El Negro Fontanarrosa, ese que estaba sin pestañear, sin rememorar jugadas y sin hablar, era una foto grande, hasta grandísima, que forraba el ejemplar de “El rey de la milonga”.

-Disculpe, pero no puedo parar de reírme-, dijo, al detectarme, el pibe, que inclusive se reía mientras argumentaba que no podía parar de reír.

-No hay problemas -le contesté-, se ve que te gusta mucho Fontanarrosa.

Nunca lo había visto y nunca lo volví a ver, pero en ese único cruce en la historia, el pibe me dio dos clases simultáneas e inolvidables, una sobre lo que es la literatura y otra sobre lo que es el Negro Fontanarrosa, en una sola respuesta. Una sola respuesta porque, cuando le dije “se ve que te gusta mucho Fontanarrosa”, me contestó:

-Cuando leo a Fontanarrosa, el mundo se acaba. No sé si estoy en mi casa, si extraño a mi novia, si hay fecha de fútbol, si tengo o no tengo trabajo, si pasa algo más que lo que estoy leyendo. No sé nada ni del pasado ni del presente ni del futuro. Bah, del futuro, sí. El futuro, cuando leo a Fontanarrosa, es seguir leyendo a Fontanarrosa.

Una inhibición que jamás sabré si fue justa o estúpida evitó que me pusiera a llorar. Pero evitar llorar me recordó, precisamente, al llanto. Y el llanto me trajo una historia breve que le detallé al pibe, tal vez sintiéndome en la obligación de entregarle algo después de haber sido receptor de su confesión generosa y genial.

“Tengo un amigo -le conté- que es feliz y se siente feliz. No tengo demasiados amigos en esa situación permanente pero a este lo creo y lo veo feliz. Se le nota cuando me abraza al despedirnos en las siete o nueve cenas en las que nos encontramos durante el año, se le nota también cuando cuenta las películas que ve con su mujer antes de dormirse o se le nota cuando repasa las hazañas escolares de sus hijos. Mi amigo dice que se siente tan feliz que a veces le da miedo olvidarse de lo que es llorar. Por eso se inventó una fórmula: cuando lo domina el miedo a olvidarse de lo que es llorar, agarra cualquiera de los libros de su colección completa de Fontanarrosa. Y lee. Lee sin parar de leer y lee sin parar de reír. Y se ríe tanto, pero tanto, que al final termina llorando de risa. Entonces se le va el miedo porque recuerda lo que es el llanto y, además, como leyó al Negro Fontanarrosa, está todavía más feliz que antes”.

Con la mano derecha sobre su ejemplar de “El rey de la milonga”, o sea con la mano derecha sobre la imagen del rostro del Negro Fontanarrosa, el pibe se rió por la historia de mi amigo. Se rio mucho, aunque un poco menos que lo que lo hacía reír cada palabra de “El rey de la milonga”. Enseguida me informó que había sido su papá el que le había sugerido leer al Negro Fontanarrosa. “Mi papá lee pocos libros -dijo-, pero lee mucho a Fontanarrosa. Sabe, es raro. El se ríe cuando lo lee, pero se ríe bastante menos que yo. Mi papá está convencido de que Fontanarrosa es un humorista buenísimo, pero repite que lo mejor del Negro es que entiende al mundo y que hasta entiende, así dice mi papá, que hay cosas que no se entienden. Mi mamá dice que, para mi papá, Fontanarrosa es la Biblia. Cuando escucha esa frase de mi mamá, mi papá dice que sí”.

Por segunda vez tuve ganas de llorar y. también por segunda vez, no resolví si frenarme era justo o estúpido. De todos modos, me pareció una buena determinación porque empezaba a despedirme del pibe y quería hacerlo con la alegría que me provocaba descubrir que, cerca de las lluvias y del sol, de las flores y de los autos, de los aires contaminados y de los lugares donde se toma café, todavía crece gente como él.

Lo miré y no me miró. Seguro que ese papá y esa mamá de los que supo hablarme lo habían educado con todas las cortesías sencillas, formales y humanas que hacen más agradables los días. Pero en ese momento no me podía contestar ni una mirada ni un saludo. Otra vez, como un imán, “El rey de la milonga” lo había captado.

Me alejé dos, tres, creo que diez pasos, y volví a girar la cabeza. Las risas frescas del pibe sobrevolaban el espacio y amagaban con contagiar hasta a las manchas de las paredes que había alrededor. Entonces, lo vi de nuevo. Lo vi en esa foto que funcionaba como envoltorio de sus cuentos grandiosos. Estaba como lo que era: alguien igual al honor y a la ternura. Lo vi y quise decirle algo, no sé bien qué, pero me ganó de mano, maestro de los maestros, el Negro Fontanarrosa que, juro, me guiñó un ojo mientras, de fondo, la risa del pibe seguía sonando.

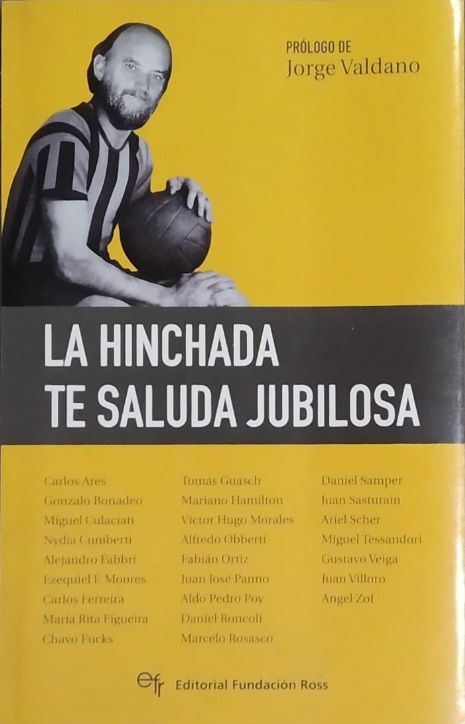

(*) Publicado en "La hinchada te saluda jubilosa", magnífica edición de Marcelo Rosasco, volumen colectivo dedicado a Roberto Fontanarrosa, Editorial Fundación Ross, Rosario, 2008.